编者按:烽烟南迁路,裂痕刻史诗。当少年与“战时故宫”的沧桑门扉对视,文明的密码在裂纹中悄然显现——嫁妆箱护国宝、棉被裹《大典》、梁廷炜紧攥的文物清单……这些鲜为人知的细节,拼凑出一场跨越八十年的文明守护接力。初二七班同学用笔尖触碰历史温度,让我们看见:文化传承不是神话,而是一代代平凡人以血肉之躯挪动的文明群山。今日,且随少年目光,共赴这场穿越烽火的文化长征。

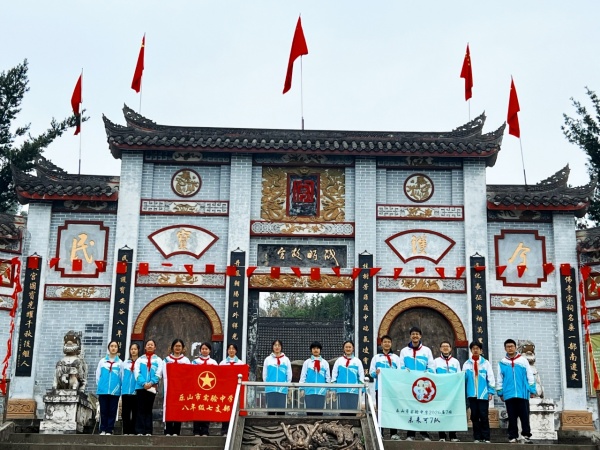

四月的阳光穿透古银杏的枝叶,在斑驳的朱红门扉上投下细碎的金箔。当乐山市实验中学2026届7班的同学们站在“战时故宫”四个苍劲大字前,褪色的梁柱与龟裂的墙皮仿佛在无声诉说着八十余载的沧桑——这座承载着中华文明火种的特殊博物馆,正用每一道裂纹向我们展开波澜壮阔的抗战史诗。

讲解员王爷爷轻抚着岩石上“战时故宫”的鎏金大字,将时光拨回到1939年的烽烟岁月。原中央博物院筹备处主任杭立武率九千余箱国宝溯江而上,在安谷镇朱潘刘三氏祠堂安置了珍贵的七千箱文物。当申报“文物南迁博物馆”屡遭搁置时,故宫博物院前院长郑欣淼题写的“战时故宫”之名,让这段“文化长征”终获正名。王爷爷说:“这些文物不是冰冷的器物,而是我们民族的根,文化的魂!”恍然间,我们仿佛看见杭立武率领的船队载着七千箱文物逆流而上,纤夫们赤足蹬着江岸礁石,在轰炸机的轰鸣中加固库房,在梅雨季节彻夜值守。血痕与雨幕交织成守护文明的绳索,只为护住那一箱箱文化的命脉。

展柜里摆着各式各样的文物,每一件古物背后都有自己的故事。青花瓷泛着纯白的光,唐三彩姿态各异,汉朝的陶犬栩栩如生,千手观音震撼人心……当王爷爷为同学们一一讲解每件文物背后的故事时,那些静默的器物仿佛都活了过来。它们承载的千年历史,因为有了文物守护者的讲述,终于被新一代的我们知晓。穿越时空的光,此刻正照在少年肩头,明亮如初。

后殿展柜前,“文化愚公”四个烫金大字刺破时光的尘埃。王爷爷指着合照上的老者:“这位是押运队里年龄最大的梁廷炜,六十高龄仍每日往返码头三十趟,临终前还攥着文物清单。”视线掠过密密匝匝的名字——王联春十年磨破二十四双布鞋的申报路,郑欣淼在零下十五度的库房考证题匾史料,更有无数无名者:将嫁妆箱改成文物防震箱的新娘,用棉被裹着《永乐大典》渡江的船工……他们不是神话中移山的愚公,却以血肉之躯在烽火中挪动了五千年文明的重峦。当手指抚过那些深深浅浅的刻痕,少年们突然明白:文化的传承从来不是某座孤峰,而是一代代人用生命垒筑的精神山脉。从北平到乐山,上中下三条迁移路线随战局明灭闪烁,上万件文物在十六年间辗转上万公里,不仅创造了“零损毁”的奇迹,更增加了八十箱新出土的文物。

暮色为博物馆镀上鎏金轮廓时,我们终于读懂“战时故宫”四字的分量——这不仅是一个文化符号,更是血与火浇筑的文明守护史诗。当先辈们用生命筑起文化的诺亚方舟,今天的少年们更应懂得:红色基因的传承,不仅是铭记山河破碎的岁月,更要让中华文明的火种在新时代绽放永恒的光芒。

愿今日少年铭记:文化的传承不在云端,而在脚下;文明的星火不靠神话,而靠你我。让我们共同守护这份跨越时空的赤诚,让历史的光芒照亮未来的征程。

乐山市实验中学