这雨,一下就是好几天。看着眼前发黄的一摞书,手在触碰到卷角的那一刻被湿软软的触感吓了一着,触电般缩了回来。

望着窗外,滴答滴答的雨声不断与心弦合奏在一起,逐渐将我拉回到了几年前在宿舍的那个夜晚。六年后的今天,那晚没下完的雨又将我带到了那个远离了却又熟悉的地方。依稀记得墙外有几丝白晃晃的蛛线在雨点拍击中借着室内的灯发着微弱的光。雨水顺着蛛网不断往下淌,随着风颤巍巍地摇晃着。蜘蛛依旧稳踞网心,它忙着修补它的天地,它赖以生存的、实际的凭借。我忽然便生出一种莫名的惭愧来。这满屋子的书、半腹的经纶,此刻竟然比不上一指甲大小的蜘蛛。它尚且有一技之长,可以结网捕食,安身立命;而想从书中找寻解决之法时,寻遍书海却无一句可用。

那时总觉得这世间的一切难题,都将在圣贤的教诲里找到答案。如今想来,那份天真,透着的是三分可笑,还余两分热度。书斋外的世界,终究不是书中的世界。书里的道理是直的,一便是一,二便是二。世间的路却是形形色色,各不相同。阴雨绵绵的泥泞小路常有;霁空晴日下的康庄大道少在,或许妖魔鬼怪还在途中作怪。盘根错节,处处是无可奈何的弯弯绕绕。

想起古来的许多书生,他们的身影在灯影里渐渐浮现,又渐渐模糊。那屈子,行吟泽畔,怀揣着美政的理想,最终只将一身忠骨付与了汨罗江水。那杜甫,忧国忧民,诗篇足可惊天地、泣鬼神,却落得个“老病有孤舟”。他们的才学,难道不高么?他们的襟怀,难道不广么?然而,于他们自身的困厄,于时代的崩坏,那煌煌的才学,又曾挽回些什么?恐怕也只剩下“读书破万卷,下笔如有神”的自嘲,与“名岂文章著,官应老病休”的浩叹了。他们的“用”,大约只在于将这无用之苦,化作了千古不朽的文字,给后世的无用之人,提供了一个共鸣的腔体罢了。

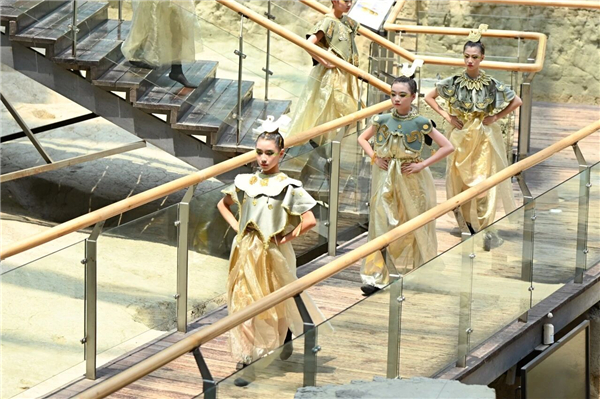

当然,鲁迅已经证明过了“呐喊”是“无用”的,所以老师们埋头苦读,百十人读了千百文,最后汇成一页纸。百无一,用是书。世间有屈原、杜甫、鲁迅等辈,自然也少不了周作人、郭沫若、贾浅浅之流。雨声、风声、心声,声声入耳,让我们来听听老师们的心弦奏响的乐歌。

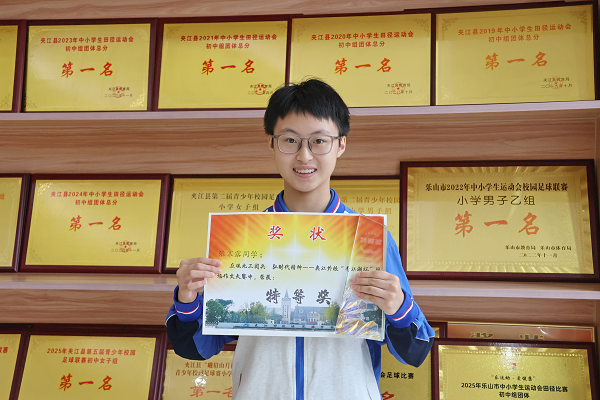

正如吕智有老师写到的那样:不是追赶别人的脚步,而是用心经营眼前的每一刻。吕智有老师在她的烟火与花香里,看见了生活最本真的模样。也许真如罗曼·罗兰所言,真正的英雄主义是在认清了生活的真相之后依旧热爱生活。肖阳老师在《瓦尔登湖》中看到了教育的另外一种可能,听到了教育的自由呼吸,找到了自己的生命节奏。牟川老师在《非暴力沟通》中明白了对话对于相互温暖两个世界的重要性。黄清滟老师在《一间属于自己的房间》中找到了通往精神独立路上最不可或缺的品质——勇敢。王淋颖老师读懂了童话背后的真谛,并反哺到教育事业当中去。杨东鑫老师在与史铁生的对话中“懂得”了:生命或许会被命运重创,但苦难本身不是财富,对苦难的思考和超越才是。黄秀英老师在《云边有个小卖部》中感悟到只要心中有爱,就能继续前行。万暮霜老师在《命若琴弦》中不断地“看见”,“看见”生活,“看见”人生。周渝森老师在《走出院子的母鸡》中照见了教育工作中的自己。万芹老师沉醉于余华朴素却动情的文字中,我也感慨于余华的“无用”之“用”方为“大用”,毕竟他正靠《活着》活着。刘伟老师把姜维当成了一面镜子,既借月的华光照亮前行的路,也借落日余晖反思来时路。王丹老师从红学中参悟世事洞明、人情练达。李亮老师把安妮当成一面镜子,照自己、看学生。陈鹏老师在曾国藩的五次大亏当中看见了坚持与成长。正如陈鹏老师所说,坚守自己的价值观在当今迎合文化盛行的社会中尤为珍贵。老师们谱写了自己思想、生命的五线谱,演奏的歌曲也穿透了墙壁,或无意、或有意,但重要的是会有人听见,哪怕慢点,也没关系。

不知何时,雨已经停了。泥土含草木清气在凉风的推揉下扑面而来。我提起笔,想在纸上写些什么,踌躇半晌,最终只落下四个字:

风雨读书。

墨迹在微光中渐渐干涸,而窗外还在等待明日的光一点点亮起来。